聴け!地底からの叫び「スナッキーで踊ろう」と広告音楽の夜明け

- 俺カル

- 2025年11月3日

- 読了時間: 3分

更新日:2025年11月6日

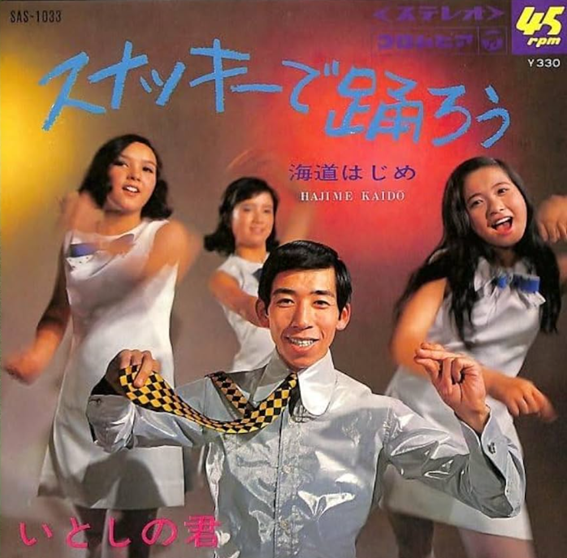

ずいぶん昔、CBCラジオ「わ!WIDE」のコーナー「絶版開放同盟」を視聴中に、音の悪いAMラジオから流れてきた「スナッキーで踊ろう」に、俺はドン引きした。何かが叫んでいる。エコーが異様に深い。歌なのか呪文なのか判別不能。しかも商品名らしき「スナッキー」が連呼されるが、何のことか全くわからない。音質の粗さがその狂気をさらに増幅し、俺の耳に“地底からの警告”のように響いた。さて、俺の円盤第1回は少年時代の俺をドン引きさせた元祖電波ソング、「スナッキーで踊ろう」を紹介したい。

■日本初のタイアップ曲、元祖電波ソングの夜明け

1968年、プリマハムが放った“トラウマ爆弾”──それが「スナッキーで踊ろう」だ。これはただの歌謡曲ではない。日本初のタイアップソングであり、広告と音楽の境界をぶち壊した先駆的実験だった。

つまりプリマハムは新商品「スナッキー」を売るための新しい手段として歌謡曲とのタイアップを選択したのだった。

まず驚くべきは、作曲者が船村徹。そう、あの「王将」や「風雪ながれ旅」を生んだ演歌界の神様だ。そんな重厚な演歌職人に、なぜか「若者向け軽食の販促ソング」を依頼。結果、地底から響くような雄叫びとエコー、謎のコーラス隊「スナッキーガールズ」、そしてゴーゴー調の編曲という、ジャンル不明の音楽が誕生した。これは演歌でもポップスでもない。“広告音楽”という新種の生命体だ。

しかもこの曲、商品名を伏せ先行リリース。楽曲がヒットすれば、後から発売する商品「スナッキー」も売れる──という逆転の発想。今でいうステルスマーケティングの走りだった。ネクタイ柄でパッケージを刷り込み、全国で「スナッキー大会」を開催。参加者は商品を知らずに「スナッキーで踊る」。これは広告というより儀式。親指と小指を立てる「スナッキーサイン」は、昭和サブカルのジェスチャー原型とも言える。

結果は…売れなかった。だがこの“失敗”こそが文化資産だ。後年、ラジオ番組「わ!WIDE」で取り上げられ、さらに「コサキンDEワァオ!」などで再発掘され、「地獄谷の咆哮」「地底人の侵略」と呼ばれるに至る。つまり、売れなかったからこそ語り継がれた。広告が文化に昇華した瞬間である。

「スナッキーで踊ろう」は、CMソングの枠を超えた“広告音楽”の原型であり、俺カルチャーMAPに刻むべき昭和の異物。演歌の神を踊らせた企業の狂気と、文化の境界を越えた音楽の逆襲。尚、令和に入っても海道はじめ氏は精力的に活動しており、スナッキーで踊ろうを熱唱しているとの事。これは、俺たちの円盤に刻むべき“踊る広告”の伝説だ。

コメント